多么大的证人云,在一本薄薄的书里! 多么惊人的见证选择不可能的力量。

拉尔夫·斯梅尔策 (Ralph Smeltzer) 是第二次世界大战和民权运动期间弟兄会和平与正义工作的领导者。 对于那些不熟悉他的名字的人来说,他的开创性工作包括许多不可能的事情:他自愿在 Manzanar 营地任教,这是二战期间美国政府拘留日裔美国人的营地之一,他继续帮助日裔美国人离开营地后,在该国其他地区重新安置他们。 战后他在奥地利指导了弟兄会服务计划。 然后在 1960 年代的民权运动期间,他自愿在阿拉巴马州的塞尔玛工作了大约两年,担任非官方调解员,试图在黑人和白人社区之间实现某种沟通和相互理解。

然后是玛丽乔的父亲温德尔弗洛里的证人。 他是中国和印度弟兄会宣教工作的领袖。 Flory 和他的家人首先作为传教士前往中国,但当美国传教士无法留在中国时,Flory 一家去了印度,而不是走简单的回国之路。

还有玛丽·乔的见证。 近年来,她为鼓励女性弟兄会在事工和教会领导方面取得长足进步所做的工作给我留下了深刻印象。 我想有几天她认为这是不可能的——尤其是在年会宣布选举结果的日子里,很明显,有时很少有女性被选为教会的领导者。

然后是第二次世界大战期间和解团契的见证。 该团契当时是一个基督徒组织——现在它是一个跨宗教组织。 但在 1941 年,它由基督徒组成,包括来自英国和德国的人,他们跨越政治分歧,跨越前线,尽管两国之间发生战争,但仍团结在一起,倡导建立和平作为门徒训练的真正途径。

Fellowship of Reconciliation 出版这本书是为了断言基督教和平主义的有效性,以回应 Reinhold Niebuhr 对战争的支持。 尼布尔最近出版了一本名为“为什么基督教会不是和平主义者”的小册子。 正如它的标题,这本来自和解团契的小书反而声称不可能的相关性——尤其是回答当时最受欢迎的基督教神学家尼布尔的不可能完成的任务。

作者 GHC MacGregor 在第一页就承认这是不可能的:“对于教会中非和平主义者的大多数人来说,他 [尼布尔] 的著作是名副其实的天赐之物,没有人能如此成功地挽救非和平主义者的良心,甚至在使和平主义者断绝纯洁的信仰之奶。”

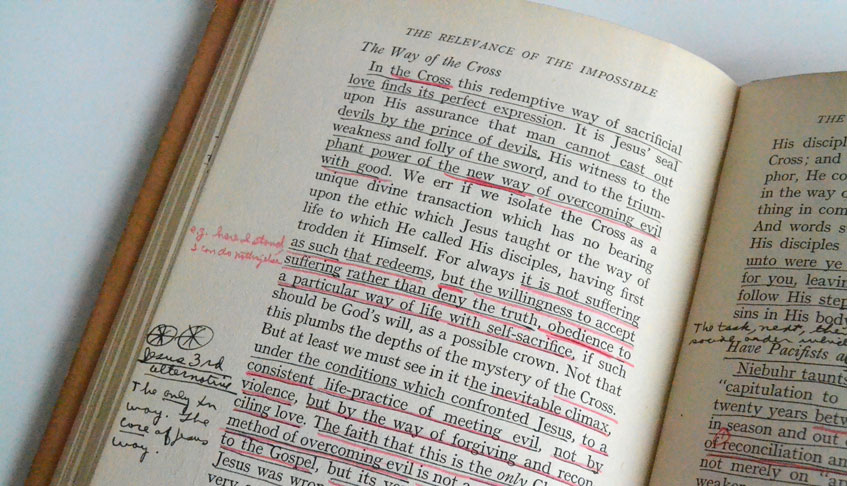

我喜欢这样一个事实,即本书中到处都是笔记,以及带有下划线和评分的部分,至少使用三种不同颜色的墨水,有些甚至是粉红色! 我一直在试图破译一些笔迹,希望我知道是它的前主人写了哪些笔记。 也许不止一个,或者只是一个对他或她正在阅读的内容感到非常兴奋的人。

还有几张撕破的旧纸条充当书签。 一个是在标题为“真正的危机神学”的部分的开头,所以我开始阅读这部分。 第一句话很清楚:“尼布尔的案例在很大程度上所依赖的对人性的估计是一种悲观主义和忧郁,与整个新约的喜悦和希望完全不相符。”

它继续对尼布尔的态度进行了强烈的批评,称其“严重歪曲了新约关于道成肉身的教义,因为它使基督的本性具有排他性而不是代表性,并将他视为进入外星世界的‘神圣入侵者’而不是作为“万物之首”。 它给圣灵很少或根本没有意义; 它使保罗所说的‘我们是与上帝同工’的说法变得毫无意义。”

本书的这一部分接着说:“当然,世界上的痛苦教会了我们很多,‘进步’并不是我们曾经梦想的容易、不可避免的进化过程。 正如 CH Dodd 所说,‘福音不谈进步,而是谈死亡和重生。’”

现在,这本书落入了我的手中,又是一个危机时刻。 对于弟兄会和我们为教派所做的工作,即使不是危机,也是真正变革的时期。 我相信这是我们国家的危机时刻,因为总统选举的主要候选人散布着仇恨、偏执和厌女症。 这是我们世界的危机时刻,因为我们在比利时、法国、尼日利亚、叙利亚、伊拉克和阿富汗面临极端主义暴力,更不用说空前数量的流离失所者和难民,以及永无止境的战争。 这么多永无休止的战争。

现在,正好赶上圣周,我收到了这本书,我必须在危机中解决它提出的问题:不可能的事情有多重要?

我看着弟兄会简单、天真的和平见证,在这个可怕的暴力世界里,这似乎是不可能的。 但我不得不问,这是否相关? 当然,我必须回答是。 我们的世界变得越暴力,它就越相关。

我一直在关注弟兄会会员人数的减少,以及洗礼人数的减少,我想到了周日早上教堂里人数的减少。 然后我想到这个星期四的爱情盛宴,不知道会有多少人来。 有多少人愿意洗脚? 我想知道是否越来越不可能让人们在耶稣基督的门徒面前跪下。 但这不是问题。 问题是:它相关吗? 是的! 现在比以往任何时候都更重要的是,在爱和服务中跪在彼此面前。

我在这个圣周思考基督的十字架,并意识到它是不可能的终极象征。 耶稣怎么可能死,被埋葬,然后复活? 还有什么比这更不可能的呢? 但我是否应该继续思考十字架和复活的可能性或不可能? 不,我的任务是问,十字架是否相关? 或者,换句话说,这真的重要吗?

对我来说,答案在于麦格雷戈书中的另一句话:“十字架的奥秘……我们必须在其中看到不可避免的高潮……以一种始终如一的生活实践来对抗邪恶,不是通过暴力,而是通过宽恕和宽容的方式调和的爱。 相信这是基督徒战胜邪恶的唯一方法,这不仅仅是福音的附属物,而是它的核心和条件。 如果耶稣在这里 [在十字架上] 错了,那么他在他的信息的关键部分就错了,称他为主是一种嘲弄。”

这不就是圣周的问题:不可能的事情是否相关? 基督的十字架还有意义吗?

十字架对我……意味着什么? 给你? 到我们的教会? 致全世界?

这个冥想于 23 年 2016 月 XNUMX 日星期三在伊利诺伊州埃尔金的弟兄会总办公室教堂举行。

谢丽尔布鲁博 - 凯福德 是弟兄会新闻服务部主任,也是信使报的副主编。 她还是一位按立的牧师,毕业于伯大尼神学院和加利福尼亚州拉文大学。