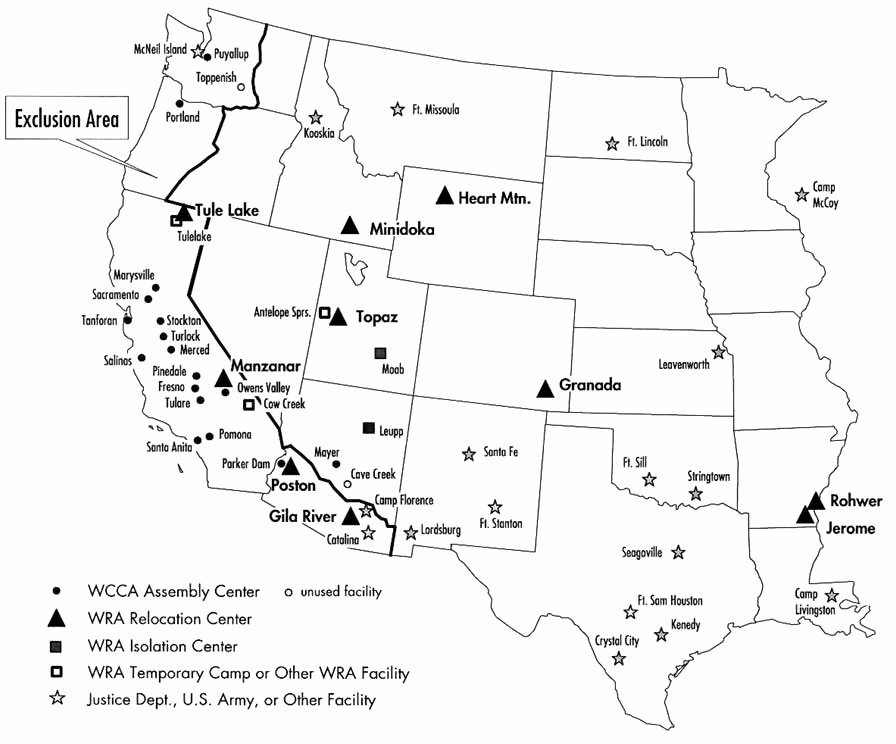

富兰克林·罗斯福总统于 9066 年 19 月 1942 日签署了第 120,000 号行政命令,启动了对 1988 多名日裔美国人的围捕和监禁。 佛罗伦萨戴特史密斯是二战期间被关进拘留营的人之一。 这是她的故事,最初刊登在 XNUMX 年 XNUMX 月号的 信使:

7 年 1941 月 XNUMX 日,我在加州大学的图书馆。 那个通常安静而阴沉的避难所突然中断了。 有人带来了一台收音机。 耳语席卷大厅:“日本袭击了珍珠港!” 似乎那一刻,整个校园社区都戛然而止了。 我所知道的世界也停止了,一个新的世界开始了。

我是一名 21 岁的学生,在伯克利主修远东研究。 我的父母在 1900 年代初从日本广岛来到美国。 我出生在旧金山,所以是“Nisei”,即第二代美国人,美国公民。 根据当时有效的美国法律,我的父母永远无法成为公民,只能成为永久居民。

我们 Niseis 的父母也很担心。 但是,他们对民主的方式充满信心,他们说无论他们现在发生什么事,我们都将在他们的家庭和工作场所继续进行。 他们做梦也没想到他们的孩子——坚实的美国公民——会受到影响。

对于我们校园里的 Niseis 来说,变化发生得很快。 一个接一个,外地的学生被叫回家了。 我自己的大学支持小组很快就消失了。 很快就宣布对所有日本血统的人——外国人和美国公民——实行宵禁。 我觉得自己好像被“软禁”了,因为我通常白天和大部分晚上都在图书馆或课堂上度过。

现在,我们只能在晚上 8 点到早上 6 点之间呆在家里。此外,我们的出行也被限制在离家 5 英里半径范围内。 我想大喊:“为什么是我们? 德国和意大利血统的人呢?”

然后是另一个命令:上交所有照相机、手电筒、留声机唱片、短波收音机、凿子、锯子,任何比削皮刀长的东西,甚至是一些传家宝。 报纸和广播每天都以头条新闻报道日本人的危险存在和活动。 威斯布鲁克佩格勒等评论员写道,“把他们赶走,消毒,然后运回日本,然后炸掉这个岛!”

接着是另一个命令。 每个家庭都要登记,从而获得一个家庭号码。 我们现在是13533号,国家把我们变成了数字!

1942 年 5 月,西部防卫司令部发布了针对所有日本血统人士的第 XNUMX 号平民排除令。 这个命令公开张贴在各处显眼的地方。 镇上的每个人都可以看到它。 我觉得自己像个被烙上烙印的罪犯,无辜,却又犯了某事。 我完全崩溃了。 每个人都必须知道吗? 我只想安静地消失,就在此时此地,就像一个幽灵。

父母已经接受了我们被拒绝进入公共游泳池、餐馆和旅馆,以及被限制在土地所有权或移民配额方面的事实。 但足以保证公民被监禁的刑事指控是另一回事。

显然,我不可能不动声色地沉入水中。 一天下午,当我结束在大学的最后一天回家的路上,一群手里拿着长棍子的小学生聚集在我身边,喊道:“日本鬼子! 一个日本人! 一个日本人! 我很不安,但并不害怕。 非常亚洲的想法闪过我的脑海。 这些年轻人怎么会不尊重大人呢? 但我的第二个想法是,“好吧,我只是 13533 号。”

宣布了我们离开拘留所的日期。 四天后,我们尽职尽责地向民用控制中心报告。 那几天,我们匆忙处理了所有的家庭用品。 贪婪、贪便宜的邻居和陌生人突然袭击了我们。 我们任凭他们摆布,时间紧迫。 他们会说,“花 5 美元把你的钢琴给我,或者花几美元给我你的冰箱怎么样?” 我们很无助。 我们只能说:“拿去吧。” 我看到我父亲把我母亲最珍贵的财产送给了我。

我们被指示带上我们的床上用品、锡盘、杯子、刀、叉和勺子,以及“只有我们可以携带的东西”。 我们带着这些东西在中心等待被送到某个神秘的“接待中心”。 我想,“就是这样。 我现在是一个物体。”

在民用控制中心,看到武装警卫,我一开始感到很震惊。 我第一次感到极度愤怒。 到处都驻扎着带枪的穿制服的人。 “为什么?” 我想知道。 我们和平地展示了自己,当然我们会继续这样做。 高大的守卫把我们赶向公共汽车。 我们悄悄上了船,不是因为有刺刀和枪支,而是无视了。

也许你想知道为什么以及如何成千上万的日本血统的人,其中超过 70% 是美国公民,如此自愿和非暴力地匆忙离开家园,进入位于美国贫瘠、非生产地区的 10 个集中营。 在我的整个童年时期,我的父母都鼓励我融入美国价值观。 我在公立学校学得很好——民主、平等、权利法案和宪法的信念和概念。 然而,仅仅通过观察我父母的反应和行为,我就继承了他们的沟通和关系价值观,这是佛教、神道教和基督教宗教观念的混合体。 我感到很充实,因为我是两个世界的产物。 我不记得曾经希望自己不是日本人和美国人。

现在,我面临着两种不同观点的这种几乎不可能的平衡——1) 对自由的信仰和美国宪法所保障的自由,以及 2) 尊重权威、提供服从和接受“将要成为的”的戒律。 在我生命中的那个时候,这是很难面对的。 我深受影响和激动,我无法承认……直到几十年后。

最近的研究证明对我有帮助。 日本和西方文化价值观在沟通、人际关系和感知方面进行了比较。 与西方人相比,日本人通常更善于接受而不是表达,倾听多于面对,表现出情感上的克制,表现出谦逊和自我牺牲精神,喜欢和谐和从众,并且对权威有着异乎寻常的高度尊重。

我是典型的西方教育体系的产物,但我拥有许多亚洲文化价值观。 因此,我内心发生了一场战争。 一方说,“要有主见,口头表达,相信平等,行使做个人的自由。” 对方说:“要团结,要谦虚,谨记和谐从众,尊重权威,先考虑集体和社区的福利,而不是个人的福利。 这就是你的力量。 在这场斗争中,第二方获胜,但付出了沉重的代价。 我们遵循文职和军事当局发布的所有公告和命令。

在“接待中心”,我的心灵受到了更多的侮辱。 我简直不敢相信我的新家是圣布鲁诺 Tanforan 赛马场的第 48 号马厩。 粪便被铲掉,干草被清除,剩余的碎片——包括蜘蛛网——被粉刷了。 有一种清洁的外表。 我们睡在垫着稻草的床垫上。 看台上有可用的抽水马桶,上面张贴着“只供白人使用!”的标语。 我们有厕所。 我们不得不在天气里出去做任何事情。 我们在食堂吃饭。 我想知道是否有人能想象我痛苦的深度。

我们在赛道上,在铁丝网后面,哨塔里的武装警卫日夜监视着我们。 每天两次点名,早上 6 点和下午 6 点 我拒绝在早上 6 点点名 我们所有的邮件都被打开并审查。 外地朋友送来的可食用的礼物被砍掉了一半,以寻找走私的武器。 在全副武装的看守下,进行了两次突击搜查,以查获颠覆性材料和武器。 没有找到。 事实上,我们简直成了囚犯。

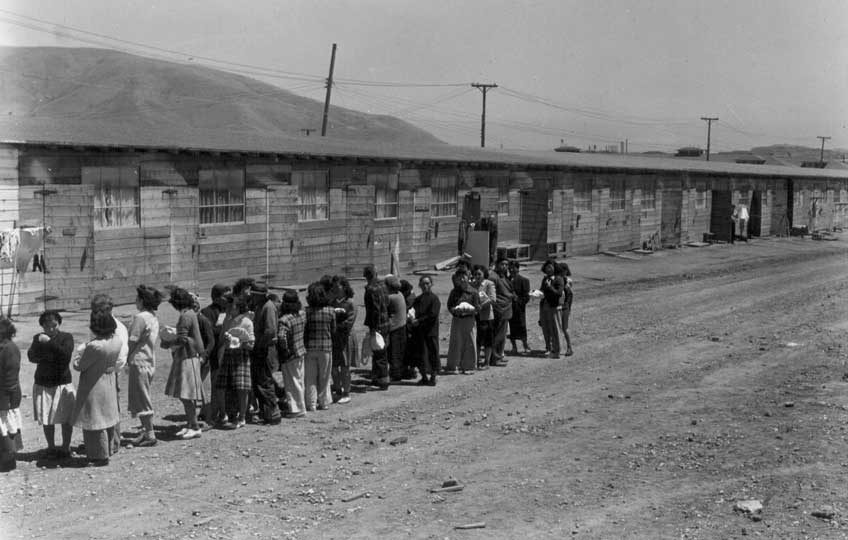

到 1942 年秋天,儿童、青年、年轻人和老人都住在荒凉、孤立的沙漠地区的 10 个营地之一。 没有人被指控犯有任何罪行,但也没有人能够要求我们国家宪法所保障的保护。

我搬迁到沙漠中的犹他州托帕兹,以每月 19 美元的价格在高年级教书。 我的“指定”白人同事告诉我,她做同样的工作赚了 300 美元,外加生活费。 我也压抑了对那种情况的感觉。

有一天,我闲逛去看同事的生活。 她所在的街区醒目地张贴着一块大牌子,“仅限指定员工使用。” 我想知道如果我被逮捕会怎样。 我什至在离开前停下来使用他们的洗手间。 我承认我的不满表现出来了。

它震撼了我的人格和正直:

- 被不公正地指控为危险公民,被迫迁移到美国的这个偏远地区,而成千上万的日本裔夏威夷裔美国人以及德国和意大利裔美国人却没有;

- 与一平方英里内的 10,000 人一起被关在带刺铁丝网后面,他们的家人住在专为单身男人准备的住处,在有食堂和厕所的军营中;

- 日夜被武装警卫监视,他们被命令射杀任何出现或试图离开该地区的人(这确实发生在托帕兹:一名警卫开枪射杀了一位老人,他不假思索地走得太靠近栅栏而没有捡起箭头);

- 作为潜在的破坏者被监禁,九个月后,武装部队开始从这些营地招募志愿者;

- 要求宣誓对美国绝对效忠,同时放弃对日本天皇或任何其他外国势力的任何形式的效忠。

此时情绪高涨。 当政府同时在我们中间寻找服兵役的志愿者时,怎么会质疑对美国的忠诚呢?

超过一千名志愿者从这些拘留营加入,成为我国整个历史上装饰最华丽的美国作战部队的一部分。 这些人决心证明他们对美国的忠诚。

在另一个方面,我很快就受伤了。 作为一名教师,我看到了这种拘禁生活对营地社区儿童的影响。 他们四处流浪,不再对自己的父母负责。 他们为什么会这样? 这些父母甚至无法为自己的孩子提供保护,甚至无法抚养他们。 在教室里,看到孩子们表现出对老师、权威和彼此的无礼和不尊重,我感到很难过。 确实,他们似乎迷路了。 我的任务是在学术上教育他们,此外,帮助他们重拾自尊。

我的母亲,一位前任教师和一个细心的人,说那些年我看起来很冷酷。 我曾是。 我无法向她倾诉我沮丧、孤独、不知所措,并且面临着可怕的未来的事实。 突然之间,我成了“一家之主”,因为在一个敌视我们的国家,我是家里唯一的美国人。

更糟糕的是,我父亲因肺结核住院。 冷漠的白人医院管理员告诉我,我父亲永远不会离开医院,而且医生也不关心这个病例。 当我向我的部长报告这件事时,营地中所有撤离的部长都穿着他们周日最好的衣服,并“拜访”了这位医疗官员。 被误诊后,我父亲从集中营获释后又活了 13 年。 但我的母亲在进入拘禁四年后去世了。 她需要营地工作人员和医院都无法提供的医疗和手术。 对我们来说,父亲的住院标志着我们一家人的永久分离。

在我们被拘禁了大约一年半之后,政府意识到了错误,开始鼓励我们离开。 它认为没有充分的理由让我们被拘留。 拘留我们的最初理由不再有效,因为没有证据表明我们做了任何破坏美国战争努力的事情。 我们不是潜在的破坏者。 但是,对政府来说更重要的是,将我们留在营地中是昂贵的。

最终我通过贵格会去了芝加哥,在长老会定居点工作。 从 1950 年代到 1970 年代后期,我住在伊利诺伊州伦巴第,靠近约克中心弟兄会教堂。 我丈夫和我都是和平主义者,我们也相信简单的生活和外展活动,所以我们被吸引到约克中心教堂,而李·惠普尔是牧师。 1978 年,我们搬到了俄勒冈州的尤金,并成为斯普林菲尔德会众的一员。

在超过 35 年的时间里,我没有和任何人谈论我的拘禁岁月和它的丑闻。 我拒绝了所有的演讲邀请。 我现在去学校做演讲,是因为我们以前的被拘禁者是垂死的一代,我看学校的教科书,根本看不到拘禁的内容。 所以我意识到,如果我不说出来,那将是次要信息; 主要资源很快就会消失。 我创建了一个幻灯片演示文稿,并从书籍和旧记录中挖掘出图片,依靠武装部队和政府档案。 当然,我们不允许在营地里安装相机。

甚至我的孩子们之前都不知道我的故事。 他们抱怨说他们没有听说过这件事。 他们听到他们的父亲谈论和开玩笑说他作为第二次世界大战出于良心拒服兵役者的监狱经历,但我没有偷看。 当然,我们的孩子看到了他们父母之间的这种反差。 但我就是不能谈论它。 我现在知道,如果我在 30 或 40 年前就应该进行交谈,那么在情感和心理上都是健康的。 但那时我们就是这样的僵尸。 我们认为这样的反应是暴力或不尊重的。 这段经历太痛苦了; 它摧毁了我们的人格。 这发生在我们所有人身上。

多年来,已故的 Min Yasui 等个人和日裔美国公民联盟等机构一直致力于为拘留的受害者争取补救。 多年来,弟兄会年会和总理事会请求国会承认拘禁的错误并做出公正的补救。

1976 年,杰拉尔德·R·福特总统废除了富兰克林·D·罗斯福总统 9066 年臭名昭著的第 1942 号行政命令,该命令将 100,000 多名日裔美国人送往集中营。 在刚刚过去的 10 月 442 日,罗纳德·里根总统签署了 H..20,000,向每位幸存的拘禁受害者提供 XNUMX 美元的赔偿,并由政府正式道歉。

这是我的故事。 我现在说出来,是为了帮助人们了解和理解拘禁所造成的痛苦,让这样的暴行再也不会在这个国家发生。

首次发表于 1988 年 XNUMX 月的弟兄会杂志“信使”。

Florence Daté Smith 住在俄勒冈州的尤金。她一直是斯普林菲尔德弟兄会的长期成员。