9066 年 19 月 1942 日,富蘭克林·羅斯福總統簽署了第 120,000 號行政命令,開始圍捕和監禁超過 1988 萬日裔美國人。 弗洛倫斯·達特·史密斯 (Florence Daté Smith) 是二戰期間被關進拘留營的人之一。 這是她的故事,最初刊登在 XNUMX 年 XNUMX 月號的《 信使:

7 年 1941 月 XNUMX 日,我在加州大學圖書館。 這座一向安靜、陰沉的聖所突然變得混亂起來。 有人帶來了一台收音機。 低聲的話語席捲整個大廳:“日本襲擊了珍珠港!” 整個校園彷彿在這一刻戛然而止。 我所知道的我的世界也停止了,一個新的世界開始了。

我當時是一名 21 歲的學生,在伯克利主修遠東研究。 我的父母於 1900 年代初從日本廣島來到美國。 我出生在舊金山,也是“Nisei”,即第二代美國人,美國公民。 根據當時有效的美國法律,我的父母永遠不能成為公民,只能成為永久居民外國人。

我們尼賽人的父母也很擔心。 但是,由於對民主方式充滿信心,他們說,無論他們現在發生了什麼,我們都將在家里和工作中繼續他們的工作。 他們從未夢想過他們的孩子——堅實的美國公民——會受到影響。

對於我們校園裡的尼賽人來說,變化發生得很快。 外地的學生一一被叫回家。 我自己的大學支持小組很快就消失了。 很快,針對所有日本血統的人——外國人和美國公民——宣布實行宵禁。 我感覺自己好像被“軟禁”了,因為我通常白天和晚上的大部分時間都在圖書館或課堂上度過。

現在晚上 8 點到早上 6 點之間我們被限制在家中。此外,我們的出行範圍也被限制在距家 5 英里的範圍內。 我真想大喊:“為什麼是我們? 那麼德國和意大利血統的人呢?”

然後又發出了另一項命令:上交所有相機、手電筒、留聲機唱片、短波收音機、鑿子、鋸子、任何比削皮刀更長的東西,甚至一些傳家寶的物品。 報紙和廣播每天都會刊登有關日本人的危險存在和活動的頭條新聞。 威斯布魯克·佩格勒(Westbrook Pegler)等評論家寫道:“把它們趕起來,給它們消毒,然後把它們運回日本,然後炸掉這個島!”

然後又是一道命令。 每個家庭都需要登記並獲得一個家庭號碼。 我們現在是第13533名。我們的國家讓我們只是數字!

1942 年 5 月,西部防衛司令部頒布了針對所有日本裔人士的第 XNUMX 號平民排除令。 該命令被公開張貼在各處。 鎮上的每個人都可以看到它。 我感覺自己就像一個被烙上烙印的罪犯,無辜,卻又犯了一些罪孽。 我徹底崩潰了。 每個人都必須知道嗎? 我只想靜靜地消失,就在此時此地,像幽靈一樣。

父母們接受了我們被拒絕進入公共游泳池、餐館和酒店,以及土地所有權或移民配額受到限制的事實。 但足以監禁公民的刑事指控則是另一回事了。

顯然我不可能安靜地沉入水下而不泛起一絲漣漪。 一天下午,當我在大學結束一天的學習後,在回家的路上,一群手裡拿著長棍子的小學生圍著我喊道:“一個日本人! 一個日本人! 一個日本人!” 我很不安,但並不害怕。 我的腦海中浮現出非常亞洲的想法。 這些小孩子怎麼這麼不尊重大人呢? 但我的第二個想法是,“好吧,我只是13533號。”

我們出發去拘留所的日期已經宣布了。 四天后,我們盡職盡責地向民事控制中心報告。 那幾天,我們匆匆處理掉了所有的家庭用品。 貪婪、討價還價的鄰居和陌生人向我們襲來。 我們任憑他們擺佈,而且時間緊迫。 他們會說:“花 5 美元給我你的鋼琴,或者幾美元給我你的冰箱怎麼樣?” 我們很無助。 我們只能說:“拿走吧。” 我看到父親放棄了母親的珍貴財產。

我們被要求攜帶床上用品、錫盤、杯子、刀、叉子和勺子,“只帶我們能攜帶的東西”。 帶著這些東西,我們在中心等待被送往某個神秘的“接待中心”。 我想:“就是這樣了。 我現在是一個物體了。”

在平民控制中心,我首先震驚地看到武裝警衛。 我第一次感到極度的憤怒。 到處都駐紮著持槍的製服男子。 “為什麼?” 我想知道。 我們已經和平地展現了自己,當然我們會繼續這樣做。 高聳的警衛把我們趕向公共汽車。 我們悄悄地登上了飛機,不是因為有刺刀和槍,而是儘管有它們。

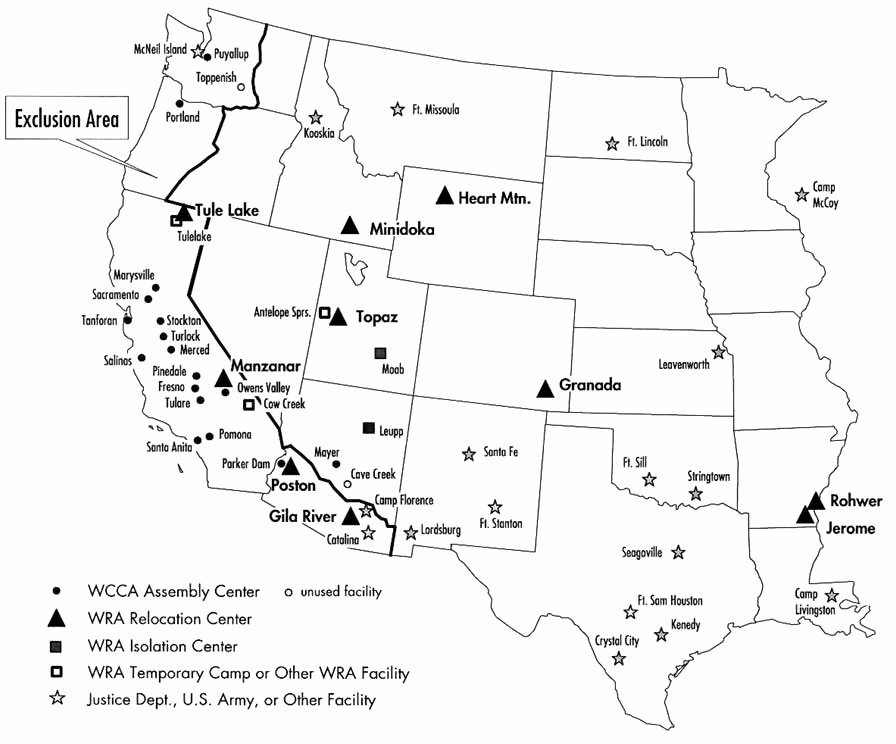

也許你想知道為什麼以及如何成千上萬的日本血統的人(其中70%以上是美國公民)如此心甘情願地、非暴力地倉促離開家園,進入位於美國貧瘠、非生產地區的10個集中營。 在我的整個童年時期,我的父母都鼓勵我融入美國價值觀。 我在公立學校學到了很多關於民主、平等、權利法案和憲法的信念和概念。 然而,僅僅通過觀察父母的反應和行為,我就繼承了他們的溝通和關係價值觀,這些價值觀是佛教、神道教和基督教宗教觀念的混合體。 我感到很充實,因為我是兩個世界的產物。 我不記得曾經希望自己不是日本人和美國人。

現在,我面臨著兩種不同觀點之間幾乎不可能的平衡:1)相信自由和美國憲法所保障的自由,2)尊重權威、服從並接受“將要發生的事”的信條。 在我生命中的那個時刻,這是很難面對的。 我深受影響和激動,超出了我所能承認的範圍……直到幾十年後。

最近的研究證明對我很有幫助。 日本和西方的文化價值觀在溝通、人際關係和感知方面進行了比較。 與西方人相比,日本人普遍更善於接受而不是表達,更多地傾聽而不是對抗,表現出情感克制,表現出謙遜和自我犧牲精神,崇尚和諧與順從,並且對權威有著異常高的尊重。

我是典型西方教育體系的產物,但我持有許多亞洲文化價值觀。 因此,我內心發生了一場戰爭。 一方說,“要有主見,口頭表達,相信平等,行使作為個人的自由。” 對方說:“要團結,要謙虛,要記住和諧一致,尊重權威第一,考慮集體和社區的福祉而不是個人的福祉。 這就是你的強項。” 在這場鬥爭中,第二方獲勝,但付出了沉重的代價。 我們遵守民事和軍事當局發布的所有公告和命令。

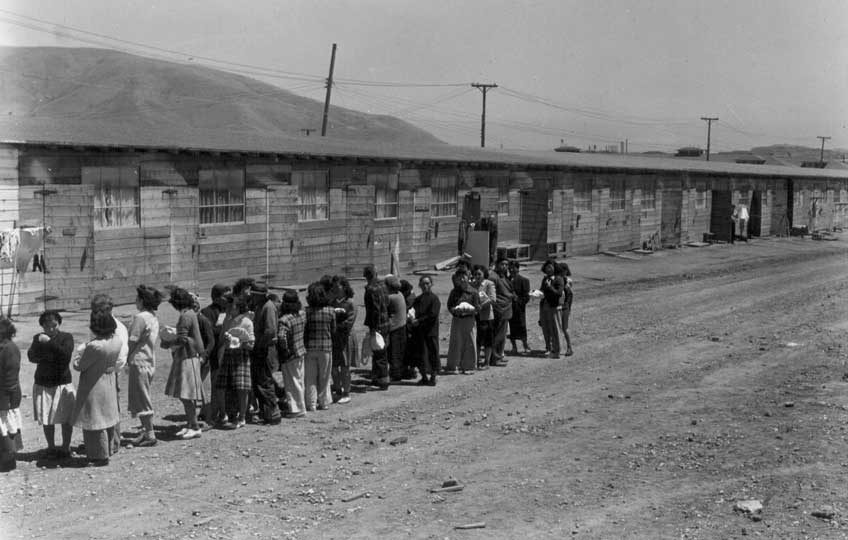

在“接待中心”,我的心靈遭受了更多的侮辱。 我簡直不敢相信我的新家是聖布魯諾坦福蘭賽馬場的 48 號馬厩。 糞便已被剷出,乾草已被移走,剩下的碎片——包括蜘蛛網——也被粉刷了。 有一種干淨的感覺。 我們睡在用稻草填充的床墊上。 看台上有可用的抽水馬桶,上面貼著標語,上面寫著“僅限白人!” 我們有廁所。 我們必須在這樣的天氣裡出去做一切事情。 我們在食堂吃飯。 我想知道是否有人能想像我的痛苦有多深。

我們在賽馬場的鐵絲網後面,哨塔里的武裝警衛日夜監視著我們。 每天點名兩次,早上 6 點和下午 6 點,我拒絕在早上 6 點點名,所有郵件都被打開和審查。 外地朋友帶來的可食用禮物被切成兩半,以尋找走私武器。 在武裝警衛的保護下,進行了兩次未經事先通知的意外突襲,以發現顛覆性材料和武器。 沒有找到。 事實上,我們簡直成了囚犯。

1942 年秋,兒童、青少年和老人被安置在荒涼、偏僻的沙漠地區的 10 個營地之一。 沒有人被指控犯有任何罪行,但沒有人能夠要求我國憲法所保障的保護。

我搬到了猶他州托帕茲的沙漠裡,教小學高年級,每月 19 美元。 我的“指定”白人同事告訴我,同樣的工作她賺了 300 美元,外加生活費。 我對那種情況也有壓抑的感覺。

有一天,我漫步去看我同事的生活。 她所在的街區裡醒目地貼著一個大牌子,“僅限任命的員工。” 我想知道如果我被捕的話會發生什麼。 在離開之前我什至停下來使用了他們的洗手間。 我承認我的怨恨已經流露出來了。

這對我的人格和正直產生了影響:

- 被不公正地指控為危險公民,被迫遷移到美國的這個偏遠地區,而數十萬日裔夏威夷裔美國人以及德國和意大利裔美國人卻沒有;

- 一平方英里內有 10,000 人被限制在鐵絲網後面,他們的家庭住在為單身男子提供的住所、帶有食堂和廁所的軍營裡;

- 武裝警衛日夜監視著他們,他們被命令一看到任何出現或試圖離開該地區的人就開槍射擊(在黃玉確實發生過這樣的事:一名警衛射殺了一名不小心走得太靠近柵欄而無法撿起箭頭的老人);

- 作為潛在的破壞分子被監禁,九個月後武裝部隊開始從這些營地招募志願者;

- 要求宣誓無條件效忠美國,同時放棄對日本天皇或任何其他外國勢力任何形式的效忠。

此時情緒高漲。 當政府在我們中間尋找服兵役的志願者時,對美國的忠誠怎麼可能受到質疑呢?

一千多名志願者從這些拘留營加入,成為我國歷史上獲得最高榮譽的美國戰鬥部隊的一部分。 這些人決心表現出對美國的忠誠。

在另一個地方,我受了重傷。 作為一名教師,我看到了這種拘留生活對營地社區的孩子們的影響。 他們到處流浪,不再對自己的父母負責。 為什麼他們應該這樣? 這些父母甚至無法為自己的孩子提供保護,甚至無法撫養他們。 在教室裡,我很難過地看到孩子們對老師、權威和彼此表現出無禮和不尊重。 他們確實似乎迷路了。 我的任務是對他們進行學術教育,此外,幫助他們重新獲得自尊。

我的母親曾經是一名教師,也是一個善於觀察的人,她說那些年我顯得很冷酷。 我曾是。 我無法向她傾訴我感到沮喪、孤獨、不知所措、面臨著可怕的未來的事實。 突然之間,我成了“一家之主”,因為我是家裡唯一的美國人,而這個國家對我們充滿敵意。

更糟糕的是,我父親因肺結核住院。 毫無同情心的白人醫院管理人員告訴我,我的父親永遠不會離開醫院,而且醫生並不關心這個病例。 當我向我的部長報告這一事件時,營地中所有撤離的部長都穿著周日最好的衣服,向這位醫務官員“打電話”。 我父親被誤診,出院後又活了 13 年。 但我母親在被拘留四年後就去世了。 她需要醫療護理和手術,而營地工作人員和醫院都無法提供。 對我們來說,父親的住院標誌著我們一家人的永久分離。

我們被關押了大約一年半後,政府意識到了自己的錯誤,並開始鼓勵我們離開。 它認為沒有充分的理由繼續拘留我們。 最初拘留我們的理由已經不再有效,因為沒有證據表明我們做過任何破壞美國戰爭努力的事情。 我們不是潛在的破壞者。 但是,對政府來說更重要的是,將我們留在營地的成本很高。

最終我通過貴格會去了芝加哥,在長老會定居點工作。 從 1950 世紀 1970 年代到 1978 年代末,我住在伊利諾伊州倫巴第,靠近弟兄會約克中心教堂。 我和我的丈夫都是和平主義者,我們也相信簡單的生活和外展活動,所以我們被約克中心教堂所吸引,而李·惠普爾是牧師。 XNUMX 年,我們搬到俄勒岡州尤金,並成為斯普林菲爾德會眾的一員。

35 年來,我沒有與任何人談論我的被拘留歲月及其醜聞。 我拒絕了所有的演講邀請。 我現在去學校做演講的原因是,我們以前的被拘留者是垂死的一代,當我看學校教科書時,我沒有看到關於拘留的內容。 所以我意識到,如果我不說出來,那隻會是次要信息; 主要來源很快就會消失。 我製作了一個幻燈片演示文稿,並根據武裝部隊和政府檔案從書籍和舊記錄中挖掘出圖片。 當然,我們不允許在營地裡攜帶相機。

就連我的孩子們也不知道我的故事。 他們抱怨說他們沒有聽說這件事。 他們聽到父親談論和開玩笑地談論他作為一名二戰中依良心拒服兵役者的監獄經歷,但我沒有偷看。 當然,我們的孩子看到了父母之間的這種對比。 但我就是無法談論它。 我現在知道,說話在情感和心理上都是健康的,而且我應該在 30 或 40 年前就這樣做。 但那時的我們就是這樣的殭屍。 我們認為這樣的反應是暴力或無禮的。 這次經歷太痛苦了; 它摧毀了我們的人格。 這發生在我們所有人身上。

多年來,已故的閔安井等個人和日裔美國公民聯盟等機構一直致力於為拘留受害者獲得賠償。 多年來,弟兄會年會和總理事會請求國會承認拘留的錯誤並做出公正的補救。

1976 年,杰拉爾德·R·福特 (Gerald R. Ford) 總統廢除了富蘭克林·羅斯福 (Franklin D. Roosevelt) 總統 9066 年臭名昭著的第 1942 號行政命令,該命令將超過 100,000 萬日裔美國人送入集中營。 今年 10 月 442 日,羅納德·裡根總統簽署了 H..20,000 號法案,向每名在拘留中倖存的受害者提供 XNUMX 美元的賠償,並要求政府正式道歉。

這是我的故事。 我現在講出來,是為了幫助人們了解和理解拘留所造成的痛苦,以便這樣的暴行不再在這個國家發生。

首次發表於 1988 年 XNUMX 月號的弟兄會雜誌《信使》。

弗洛倫斯·達特·史密斯 (Florence Daté Smith) 住在俄勒岡州尤金市。她是斯普林菲爾德弟兄會的長期成員。